Детство и юность

Евгений Матвеев родился в селе Новоукраинке 8 марта 1922 года. Мать актера была крестьянкой, а дед по материнской линии — церковным старостой. Отец актера, Семен Матвеев, был образованным человеком, коммунистом по убеждениям, бросил семью, когда сыну исполнилось четыре года.

Актер Евгений Матвеев

Будущий актер переехал с матерью в село Виноградово и там, чтобы подзаработать, торговал на дороге арбузами в детстве. Деньги юный Евгений потратил на то, чтобы купить балалайку. Уже тогда мальчик проявлял склонность к творчеству и сочинял частушки, которые исполнял под аккомпанемент балалайки. Две из них много позже вошли в фильм «Любовь земная», который Евгений Матвеев снял как режиссер.

Мальчик хорошо учился, и мать отослала его получать образование в город Цюрупинск, который ныне называется Алёшки. Там будущий актер впервые познакомился с театром — увидел любительскую постановку, вдохновился и сам стал заниматься в самодеятельности. Доучившись до девятого класса, Евгений оставил школу и отправился в Херсон, где был настоящий профессиональный театр. Там юноша начал с небольших ролей и участия в массовых сценах.

Евгений Матвеев в молодости

В одном спектакле, где Евгений играл роль музыканта, его заметил актер Николай Черкасов. По совету Черкасова молодой Евгений Матвеев поехал учиться в Киев. Там актер занимался в школе актеров при Киевской киностудии. После Второй мировой войны работал в разных театрах и в конце концов оказался в Москве, где начал работать режиссером и сниматься в кино.

На канале ТВЦ вышел 40-минутный документальный фильм «Эхо любви», посвященный жизни и творчеству Евгения Матвеева. Об актере и режиссере рассказывают люди, с которыми тому приходилось работать и дружить.

Женщина — это святое

— Евгений Семенович как-то сказал, что для него женщина — святое. Такое отношение было заложено в детстве?

— Свою маму отец любил безгранично. Бабушка всегда жила с нами — он перевез ее с Украины, как только начал работать в Тюменском театре. Бабушка ушла из жизни, когда мне было 12 лет. Она умирала дома и страдала ужасно. У нее был рак поджелудочной железы, а количество обезболивающих уколов тогда было ограниченно. Бабушка вообще-то была крутого нрава. Папу она воспитала одна. Насколько я знаю по ее рассказам, с дедом Семеном Калиновичем они были не венчаны. Их брак был зарегистрирован только в загсе. А ее отец, мой прадедушка, был регентом в церкви, внецерковный брак дочери не принимал и вообще не считал ее замужней женщиной. Соответственно и папу он не признавал законным ребенком. На Украине это называлось байстрюк — незаконнорожденный. Дед же, судя по всему, был дворянских кровей. Возможно, он считал, что бабушка недостаточно образованна. А может быть, ее церковная родня мешала ему делать карьеру. Мне кажется, что под давлением с обеих сторон они и расстались. А потом, во время войны, дед погиб.

Статья по теме

Немая поэзия Александра Довженко

У папы с самого детства была тяга к актерству. В деревне он копировал то бычка, то птичек. Когда женщины приходили с работы, надевали чистую одежду и садились на завалинку, он начинал песни петь — такие жалостливые, что все плакали. Как-то он сказал дедушке, что хочет балалайку. Прадед был человеком суровым и ответил: «Заработай и купи». И в девять лет папа пошел работать — продавал по обочинам арбузы, возил на полевой стан бочки с водой. Потом бабушка переехала вместе с папой в районный центр, чтобы он учился в хорошей школе. Для этого ей самой пришлось работать там уборщицей. А затем папа поступил в киевскую киноактерскую школу, где учился у самого Довженко. Но это был непростой период в его жизни — он даже хотел покончить жизнь самоубийством.

— Любовь?

— В том-то все и дело, что не любовь. В школе ввели плату за обучение. Папа и еще кто-то из его сокурсников не могли заплатить. Они совершенно отчаялись, и тогда за них заплатил сам Довженко. А потом началась война. С 1941 по 1946 год папа служил офицером Тюменского пехотного училища. Кстати, он хотел быть летчиком, но его не взяли в летное училище. Возможно, потому, что он был слишком высоким. На войне с отцом произошла такая история — он чуть не попал под трибунал. Ему прислали необученных новобранцев, которых надо было послать в бой. А они даже с простыми задачами не справлялись. Все шишки за плохое обучение новичков посыпались на папиного командира, и отец встал на его защиту, взял вину на себя. Его пригрозили отправить под трибунал. Сочувствующие друзья налили ему стакан водки, папа хлопнул и отключился. Пока он спал, командир, к счастью, все уладил.

Статья по теме

О чём молчали звёзды? 10 известных актёров-фронтовиков советского кино

Войну папа воспринимал очень эмоционально. В фильме «Особо важное задание» он показал эпизод, который ему запомнился больше всего. Многих эта картина удивила — ведь столько крови было вокруг, столько человеческих жизней изуродовано, а тут — такая мелочь. Папа мне рассказывал, как в детстве он с друзьями ловил и топил сурков, чтобы они не уничтожали посевы. И вот во время войны он увидел горящую степь и в ней — сурка и услышал его страшный крик. Говорил, что запомнил это на всю жизнь. И еще папа говорил, что, несмотря на все страдания и лишения, во время войны он не видел злых глаз. Видел тоску, боль, горе, но не видел зла. А в начале перестройки, когда ему приходилось иногда ездить общественным транспортом, он возвращался домой совершенно потрясенный: «Я не понимаю, что происходит с людьми». Он чувствовал, что злость висела в автобусах, как гиря. Все были до такой степени наэлектризованы, что, дотронься только до кого-нибудь, тут же разгорался скандал.

После войны папе прочили карьеру военного и советовали поступать в военную академию, но актерство опять перетянуло, и в 46-м году он начал работать в Тюменском областном театре. С 1948 по 1951 год — новосибирский «Красный факел». С 1951 по 1968-й — Малый театр в Москве. А с 1968 года, после травмы, он работал на «Мосфильме».

Фильмы

В 1963 году Матвеев сыграл в мелодраме «Родная кровь» в паре с актрисой Вией Артмане. Евгений исполнил в этом фильме роль Владимира — танкиста, а затем старшего механика на пароходе. Герой знакомится с паромщицей Соней, которую играет Артмане. Между персонажами начинается роман, который заканчивается смертью Сони, после чего Владимиру приходится столкнуться с бывшим мужем возлюбленной.

Евгений Матвеев и Вия Ар

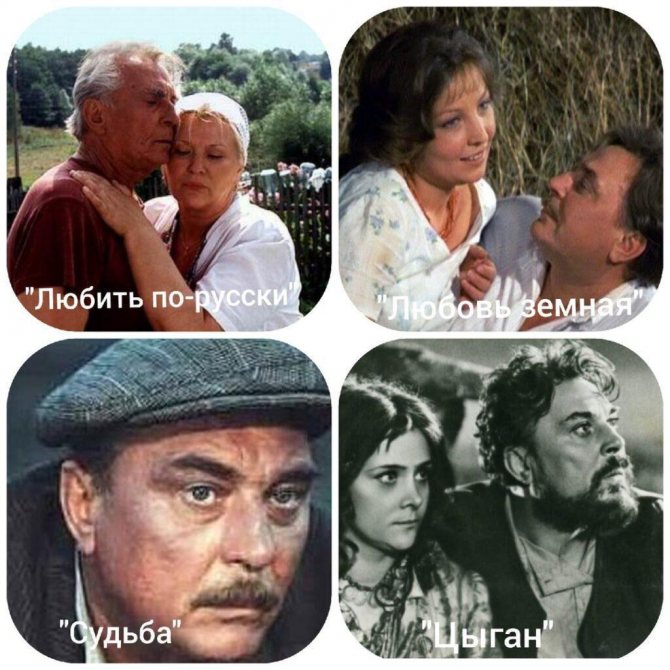

Во второй половине 60-х вышел фильм «Цыган» — о Будулае Романове, обрусевшем цыгане, который участвовал во Второй мировой войне, был разведчиком, а после войны оказался на донском хуторе, где находит сына. Евгений Матвеев выступил здесь в роли режиссера и исполнителя главной роли одновременно.

В 1974 году вышел фильм «Любовь земная», где Матвеев снова оказался и режиссером, и исполнителем главной роли — Захара Дерюгина. Это немолодой председатель колхоза, семейный человек и отец четырех сыновей, который неожиданно влюбляется в юную односельчанку Маню (ее роль исполняет Ольга Остроумова).

Евгений Матвеев в фильме «Любовь земная»

Через три года вышло продолжение этого фильма, мелодрама «Судьба», где Захар Дерюгин, герой Матвеева, попадает в плен во время Великой Отечественной войны. Позже герой сбегает из плена, оказывается в рядах партизан и спасает собственное село от немецких солдат, которые как раз готовились провести там карательную акцию.

Евгений Матвеев сыграл также роль донского казака и предводителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева в одноименной исторической дилогии режиссёра Алексея Салтыкова. Здесь актеру снова случилось сыграть в паре с Вией Артмане, которая исполнила роль императрицы Екатерины Второй. Фильм был выпущен в 1978 году.

Евгений Матвеев в фильме «Емельян Пугачёв»

В 1984 году вышла двухсерийная драма «Победа», главные герои которой — два военных корреспондента, с советской и с американской стороны, которые встречаются сначала на Потсдамской конференции в 1945 году, а затем, через тридцать лет, на совещании представителей европейских стран в Хельсинки.

В фильме изображены исторические персонажи и присутствуют реальные кадры из документальной хроники. Евгений Матвеев играет здесь генерала Василия Карпова, а также выступает в роли режиссера.

Евгений Матвеев в фильме «Любить по-русски»

В 90-е годы Евгений Матвеев выпустил на экраны драматическую трилогию «Любить по-русски», где опять исполнил и главную роль. Герой Валерьян Мухин переезжает в деревню и становится фермером. В прошлом Мухин был крупным партийным деятелем, теперь же оставляет жену, заводит роман с хуторянкой, знакомится с новыми людьми и собирается отстраивать жизнь заново. Попутно героям приходится бороться с местным криминальным авторитетом.

Последней работой Евгения Матвеева в кино стала роль генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в шестисерийной мелодраме «Под Полярной звездой», которая вышла в 2001 году. До этого Матвеев уже исполнял роль Брежнева в фильме «Клан» в 1991 году. Лента посвящена расследованию дела о коррупции, которое ведут двое московских следователей. Действие разворачивается в начале 80-х, в брежневский период.

Признание способностей

В 1952-м парень стал успешным актером — критики заметили его в картине «Дом, в котором я живу». Параллельно со съемками, юный артист придумывал сценарии и сочинял песни. Но показать свое творчество обществу решился только в конце шестидесятых. На удивление, его идеи воспринялись хорошо, Евгений получал массу положительных отзывов. А для создания культового фильма «Цыган» коллеги по искусству лично поддержали его деньгами и советами.

В девяностые ставший известным режиссер и сценарист создал замечательную киноленту «Любить по-русски». Эту трилогию признали хитом своего времени.

Фото – кадр из фильма «Любить по-русски»

Личная жизнь

Актер был женат на Лидии Алексеевне Матвеевой, с которой познакомился в 1947 году. Супруги провели в браке пятьдесят шесть лет. Жена родила Евгению двоих детей — сына и дочь, а позже у актера появились трое внуков. С женой актер познакомился еще в Новосибирске, а затем молодые супруги вместе переехали в Москву, где Евгений стал работать в МДТ. В семье к тому моменту уже родилась дочь, и руководитель театра пообещал выделить молодой семье жилплощадь.

Евгений Матвеев с семьей

Первое время семья Матвеевых жила в гостинице, а затем переехала в коммунальную квартиру, и уже там родился младший сын Андрей. Жена актера также была человеком творческой профессии, она окончила вокальный и хормейстерский факультеты и в итоге пела в хоре. Серьезной творческой карьерой Лидии пришлось пожертвовать, чтобы обеспечивать семью в то время, пока карьеру строил муж.

08.03.1922, с. Новоукраинка, Украина – 01.06.2003, Москва

Народный артист СССР (1974) Лучший актер по опросу журнала «Советский экран» (1967, 1974) Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Первый приз среди историко-революционных фильмов (1970) Золотая медаль им. А. П. Довженко (1974, за роль в фильме «Высокое звание») Лауреат Государственной премии СССР (1977) Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Специальная премия кинофестиваля» (1978 год, за фильм «Судьба») Лауреат Государственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых (1979 за фильмы «Судьба» и «Любовь земная») Лауреат Приза МКФ в Чехословакии (1980, за роль в фильме «Емельян Пугачев») Лауреат Приза «Золотая арча» за лучшую мужскую роль на МКФ в Ташкенте (1997, за роль в фильме «Любить по-русски-2»)

Детство

Детство Евгения Матвеева было трудным. Родился он 8 марта 1922 года в Херсонской области в селе Новоукраинка, куда волею судьбы забросило его отца, красноармейца Семена Калиновича, и мать. Сразу же после рождения ребенка отец бросил семью, и матери ничего не оставалось, как вернуться в родную деревню. Там ее, родившую без родительского благословения, ждали проклятия и оскорбления. Однако сильная женщина все это пережила…

С ранних лет Жене пришлось работать. Он возил воду пахарям, собирал в поле колоски, водил лошадь по борозде, т.е. делал все, что было под силу (а порой и не под силу) деревенскому мальчишке. В свободное же время Евгений забавлялся тем, что играл на балалайке для сельчан. Может быть, именно тогда в нем и родился артист…

Довоенные годы

Позже Евгений Матвеев вместе с матерью перебрались в город Цюрупинск все той же Херсонской области. Здесь мальчик впервые соприкоснулся с миром театра, начав заниматься в школьном драмкружке. Актерство увлекло Евгения, и он по окончании школы поступил в театральную студию, а затем начал работать статистом в Херсонском театре.

Не известно, как бы сложилась дальнейшая судьба Матвеева, если бы однажды в 1940 году в Херсоне не остановился проездом знаменитый актер Николай Черкасов. Побывав в театре, он отметил нескольких молодых актеров (в том числе и Матвеева) и посоветовал им отправиться в Киев к режиссеру Александру Довженко.

В Киеве Евгения приняли в актерскую школу при киностудии. Однако вскоре его учеба была прервана. Грянула Великая Отечественная война…

Личная жизнь

На фронт Евгений Матвеев попал лишь в 1944 году, после того, как в звании лейтенанта окончил Тюменское пехотное училище. После окончания войны Матвеев еще около года служил в Тюменском училище, где руководил военной самодеятельностью. Именно благодаря этому он и познакомился со своей будущей половиной.

Однажды на их концерт пришла студентка местного музыкального училища Лида. Она сразу же обратила внимание на Евгения Матвеева, исполнявшего на сцене роль Гитлера. Чуть позже ситуация повторилась, но уже в прямо противоположном варианте. Евгений Матвеев вспоминал: «В музыкальном училище был какой-то концерт, и Лида выступала. Она была божественна, у нее было божественное лирико-колоратурное сопрано. Меня прямо током ударило…» 1 апреля 1947 года молодые поженились…

Театр

В 1946 году Евгений Матвеев демобилизовался и стал актером Тюменского драматического театра. Здесь он проработал два года, а затем получил приглашение в труппу знаменитого Новосибирского театра «Красный факел». Евгений долго раздумывал над предложением и решился только лишь благодаря настойчивости жены…

На сцене «Красного факела» Матвеев выступал до 1952 года, став за это время одним из ведущих актеров театра и завоевав огромную популярность среди местных зрителей. Поэтому не удивительно, что вскоре талантливого актера пригласили в Москву в знаменитый Малый театр.

Первые роли в кино

Впервые в кино Евгений Матвеев снялся уже достаточно поздно – в тридцать три года. Его дебютом на экране стала роль Судьбинина в музыкальной комедии режиссера Андрея Фролова «Доброе утро». Сегодня эту картину мало кто помнит, но тогда, в 1955 году, она стала одним из лидеров кинопроката, заняв почетное шестое место и собрав 30,5 миллионов зрителей.

После выхода этой картины на Матвеева наконец-то обратили внимание кинорежиссеры. Он снялся в приключенческом фильме «Дорога» и киноповести «Искатели» (роль – инженер Андрей Лобанов). А затем пришел и первый серьезный успех. В 1958 году фильм Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу», где Матвеев сыграл главную роль Кости, взял первый приз на Всесоюзном кинофестивале. Высоко оценили картину и зрители. По итогам опроса читателей газеты «Советская культура» фильм занял пятое место.

Триумф

Еще не закончились съемки в фильме «Дом, в котором я живу», как Евгений Матвеев получил приглашение на пробы в картину режиссера Александра Иванова «Поднятая целина» (по одноименному роману Михаила Шолохова). На роль Макара Нагульнова претендовало около 30 актеров, но победу одержал Матвеев. Выбор режиссера оказался оправданным. Актер создал яркий, запоминающийся образ, чем завоевал всеобщую зрительскую любовь.

Стоит заметить, что персонажами Матвеева в его первых картинах, были простые русские люди, сильные, размашистые, темпераментные, порой безоглядные. И когда вслед за Нагульновым Матвееву предложили роль князя Нехлюдова в драме «Воскресение» (по Льву Толстому), это вызвало всеобщее недоумение. Удивлялись и режиссеру, который «на кирзовый сапог собирается надеть замшевые гамаши», удивлялись и самому актеру, решившемуся согласиться на совершенно безвыигрышную роль.

Тем не менее, Евгений Матвеев, отбросив все сомнения, взялся за создание образа Нехлюдова. Причем подошел к этому он со всей тщательностью. Актер неоднократно посещал Ясную Поляну, читал дневники Льва Толстого, буквально впитывая в себя новый образ. Даже в повседневной жизни Матвеев старался держаться соответственно, всем своим видом и поведением демонстрируя, что он князь Нехлюдов.

Картина «Воскресение», вышедшая на экраны сразу же вслед за «Поднятой целиной», посрамила всех скептиков. Евгению Матвееву удалось глубоко и полно передать внутренний мир своего персонажа, отразить на экране его сложнейшую эволюцию.

Столь разноплановые роли, как Нагульнов в «Поднятой целине» и Нехлюдов в «Воскресении», продемонстрировали разносторонний талант Матвеева и принесли актеру всесоюзную популярность. Теперь уже не было сомнений – в отечественном кино появилась новая звезда.

Всенародная любовь

На волне успеха Евгений Матвеев снялся в нескольких картинах, среди которых наиболее удачной стала «Родная кровь» режиссера Михаила Ершова. В этой чистой, лишенной всякой политики и социальных лозунгов, мелодраме Матвеев исполнил главную роль – сержанта-танкиста Федотова, который по пути из госпиталя на побывку домой, знакомится с паромщицей Соней (Вия Артмане), матерью троих детей. Однако их счастье длится недолго…

Пронзительная любовная история не оставила зрителей равнодушными. Фильм занял в прокате четвертое место, собрав на сеансах почти 35 миллионов человек. Персонаж Матвеева полюбился всем, но в особенности женской аудитории. На актера обрушился поток писем с признаниями в любви, многочисленные поклонницы буквально обрывали его телефон.

Не оставили без внимания картину и профессионалы. «Родная кровь» была отмечена призами на международных кинофестивалях в Мар-дель-Плато и Буэнос-Айресе (оба — Аргентина), а также на всесоюзном кинофестивале в Ленинграде (1964).

Несчастье

В самый пик популярности с Евгением Матвеевым произошло несчастье. В 1965 году он с группой других известных актеров выехал в украинский город Николаев. Там на местном стадионе был организовано праздничное театрализованное представление. Матвееву, загримированному по Макара Нагульнова, предстояло проехать круг на тачанке.

Вместо тачанки Матвееву выдели какую-то телегу. Еще перед заездом актер, осмотрев ее, хотел было отказаться от этого мероприятия – слишком уж так называемая «тачанка» ненадежно выглядела. Однако устроители праздника уговорили его.

Все закончилось тем, что во время поворота у телеги отвалилось колесо, и Евгений Матвеев, вылетев из нее, рухнул на асфальт. Итог – серьезное повреждение позвоночника: два раздавленных диска и защемленный нерв. После длительного лечения Матвеева, наконец, выписали, дав третью группу инвалидности (первоначально врачи собирались дать ему вторую группу без права работы, но он убедил их этого не делать).

Режиссерский дебют

В эти тяжелые дни Евгений Матвеев ощутил всенародную поддержку. Со всех концов страны ему писали люди, предлагая, кто способы лечения, кто деньги, а кто просто выражал свое сочувствие. Не оставили актера в стороне и коллеги, — киностудия им. Довженко предложила ему заняться режиссурой. Как признается сам Евгений Матвеев, об этом он уже давно втайне мечтал.

Первым опытом на новом поприще для Матвеева стала мелодрама «Цыган» по одноименной повести А. Калинина. Роль Клавдии новоиспеченный режиссер доверил популярной актрисе Людмиле Хитяевой, а Будулая сыграл сам.

Первая картина Евгения Матвеева вызвала разноречивые отклики. Многие зрители были в восторге, поэтому не случайно, что по итогам опроса журналом «Советский экран» исполнителей главных ролей (Матвеев и Хитяева) назвали лучшими актерами 1967 года. Однако было немало и критических замечаний…

Актер и режиссер

С 1968 года Евгений Матвеев окончательно оставил театр и полностью переключился на работу в кино. В качестве режиссера он поставил историко-революционный фильм «Почтовый роман» и мелодраму «Смертный враг» в которых снялся и сам. Впрочем, оба эти фильма большого успеха не имели.

Много Евгений Матвеев снимался и у других режиссеров, но большинство фильмов были откровенно среднего уровня. Среди успешных картин стоит назвать лишь кинороман Алексея Салтыкова «Сибирячка» (благодаря которому Матвеев спустя два года был вновь назван лучшим актером года) и историко-биографическую ленту «Укрощение огня» (но здесь Матвееву досталась роль второго плана).

В середине 70-х Евгений Матвеев вновь взялся за режиссерство. Им была поставлена социальная кинодилогия «Любовь земная» и «Судьба», рассказывающая о жизни председателя колхоза Захара Дерюгина и его любви к молодой Мане Поливановой. Главную мужскую роль в картинах исполнил сам Евгений Матвеев, а Поливанову сыграла замечательная актриса Ольга Остроумова.

Конечно же, в обеих картинах имела место лакировка событий, без этого в то время редко обходился какой фильм. Тем не менее, и «Любовь земная», и «Судьба» вызвали у зрителей живейший отклик. «Любовь земная» вышла в прокат в 1975 году и собрала на сеансах около 51 млн. зрителей, а «Судьба» в 1978 году — и вовсе почти 58 миллионов.

Еще одной заметной работой Евгения Матвеева в 70-е годы стала роль Брежнева в фильме «Солдаты свободы». Заметной, но не в плане творчества, а в плане дальнейшей карьеры. Этот небольшой эпизод открыл актеру путь в «верха». Он тут же стал секретарем Союза кинематографистов, его картинам устраивали пышные всесоюзные премьеры, отмечали высокими наградами. Все это еще скажется на Евгении Семеновиче чуть позже…

Постперестроечные работы

Наступившая в середине 80-х годов в Советском Союзе перестройка многое изменила в жизни Евгения Матвеева. В 1986 году на пятом съезде кинематографистов СССР он был освобожден от своей должности. Ему припомнили и лакировочные картины, и роль Брежнева, и многое другое… Для Матвеева это было страшным ударом. По его признанию, он даже одно время помышлял покончить с собой, и кто знает, чтобы случилось, если бы не дети и внуки…

В конце 80-х Матвеев вернулся в кинематограф. Он снял трагическую мелодраму «Чаша терпения», где главные роли вновь распределил между собой и Ольгой Остроумовой. На фестивале «Созвездие» картина была удостоена лестных отзывов и даже завоевала приз зрительских симпатий, но широкому зрителю она осталась практически неизвестной.

Довелось Матвееву сняться и в тогдашней «чернухе» — криминальной драме «Место убийцы вакантно» и политическом детективе «Клан». Что делать, — надо было как-то зарабатывать на жизнь. Кстати в «Клане» Матвеев вновь изобразил Брежнева. Только теперь это был уже совсем не тот Брежнев, нежели в картине «Солдаты свободы»…

«Любить по-русски»

В середине 90-х отечественный экран захлестнула волна низкопробных латиноамериканских сериалов и американских боевиков. Российское кино оказалось на задворках. Тогда казалось, что оно уже никому не нужно. Именно в этот момент Евгений Матвеев вновь напомнил о себе.

В 1995 году вышел его новый фильм «Любить по-русски». Матвеев не изменил себе, вновь сняв картину, казалось бы, обреченную на разгромную критику и обвинения в лакировочности. Однако эта картина (скажем откровенно – красивая сказка) была снята настолько искренне, настолько открыто, что вызвала небывалую ностальгию у всего российского зрителя.

«Любить по-русски», а значит без оглядки, со всем размахом… Название настолько точно соответствовало содержанию! И народ откликнулся. Со всех концов страны посыпались письма с благодарностью и… деньгами. Российские пенсионеры присылали свои последние копейки с просьбой снять продолжение картины! Действительно — любить по-русски…

В 1987 году на народные деньги Евгений Матвеев поставил «Любить по-русски-2». Картина несколько уступала первой части в плане профессионализма, но тогда российскому зрителю это было совсем не важно. Она была принята на ура также, как и первая.

В 1999 году Евгений Семенович снял заключительную часть трилогии «Любить по-русски», в которой добро и справедливость наконец-то побеждало зло. Наивно? Да. Но, может быть этой наивности и веры в хорошее тогда и не хватало нам…

«Мое кино – прямолинейное, — сказал тогда Евгений Семенович. — Я ищу кратчайший путь от сердца к сердцу. Правду, йоту мечты, йоту сказки — вот, что я хочу оставить людям. Народу сегодня нужна сказка. Как я был сторонником «Кубанских казаков», так им и остаюсь».

«Любить по-русски» была последний работой Евгения Матвеева. 1 июня 2003 года он скончался.

Игорь BIN

Использованные материалы: Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия 2002 CD ООО «Медиа-Сервис-2000» мультипортал km.ru; Федор Раззаков, «Чтобы люди помнили» (М. Эксмо. 2004. стр. 378-399); Ирина Исаева, «Евгений Матвеев: Самый народный народный» («Телеглаз АИФ» № 24 от 10.06.2003)